研究内容

専門は都市経済学や空間経済学と呼ばれる分野で、都市を始めとする経済集積の形成について、そのメカニズムを説明する理論および実証研究を行っています。なぜ集積に注目するのか、それは、経済的に成熟した国や地域では人口・生産額ベースで7,8割を超える経済活動がほんの数パーセントの面積に集中しているから、つまり、ほとんどの経済活動は集積の形で存在するからです。集積の形成パターンは、国や都道府県レベルで集計してしまうと見えなくなってしまいますが、集積を地域単位としてみると、多くの国や地域がその内部で、極めて規則的かつ似た構造を持っていることが分かります。例えば、都市の規模・産業構造・位置などは、概ね空間的なフラクタル構造を持っていて、政策などにより外から制御できる自由度は意外に小さいことがわかってきています。実際の都市群がシステムとしてどのような構造を持つのか、なぜそのような構造が発現するのか、などが私の研究テーマです。

一般向けサイト:都市を通して考える日本の未来

主要成果

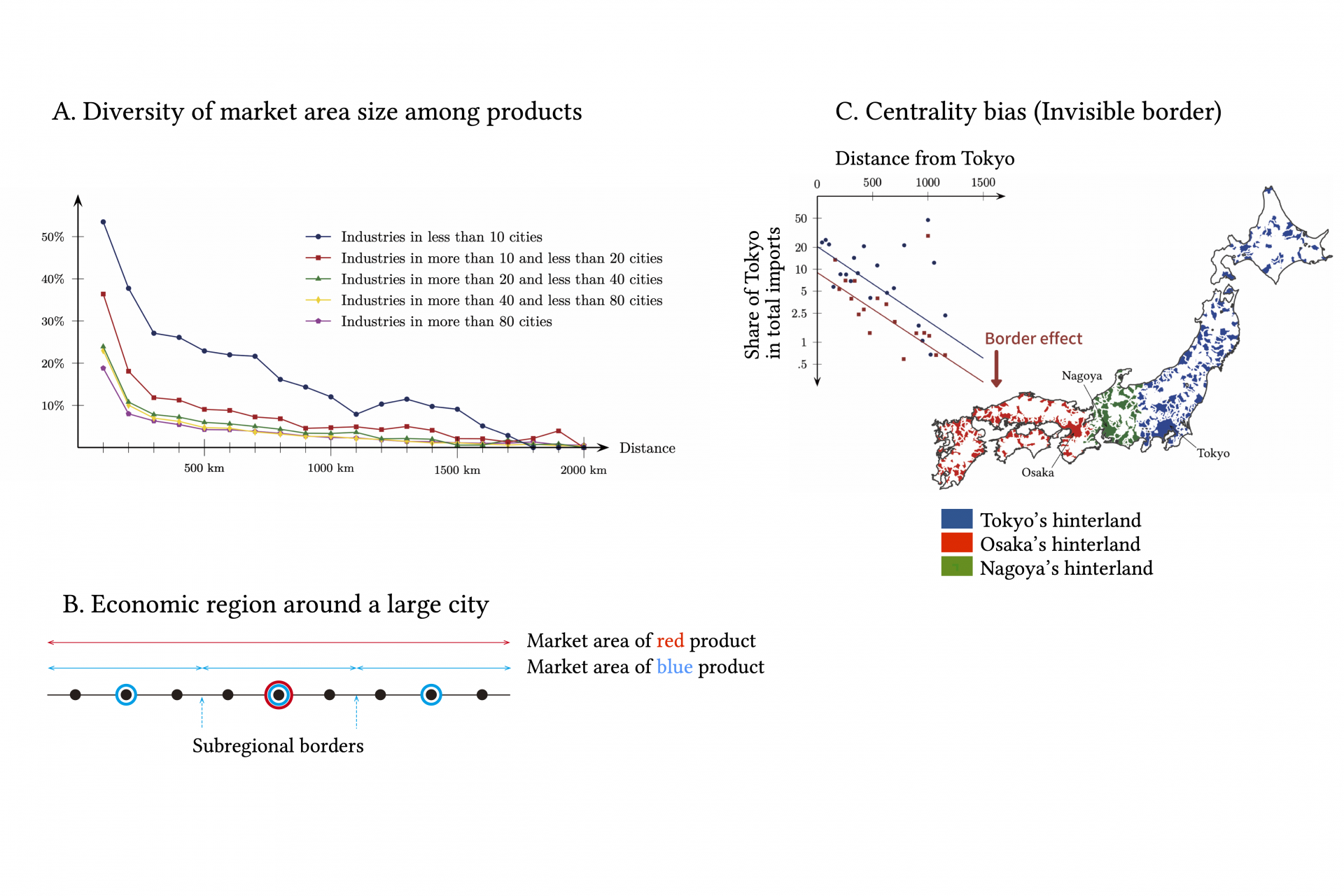

Centrality bias in inter-city trade. Regional Science and Urban Economics 109:104060, 2024. DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2024.104060 (with J. Wrona)

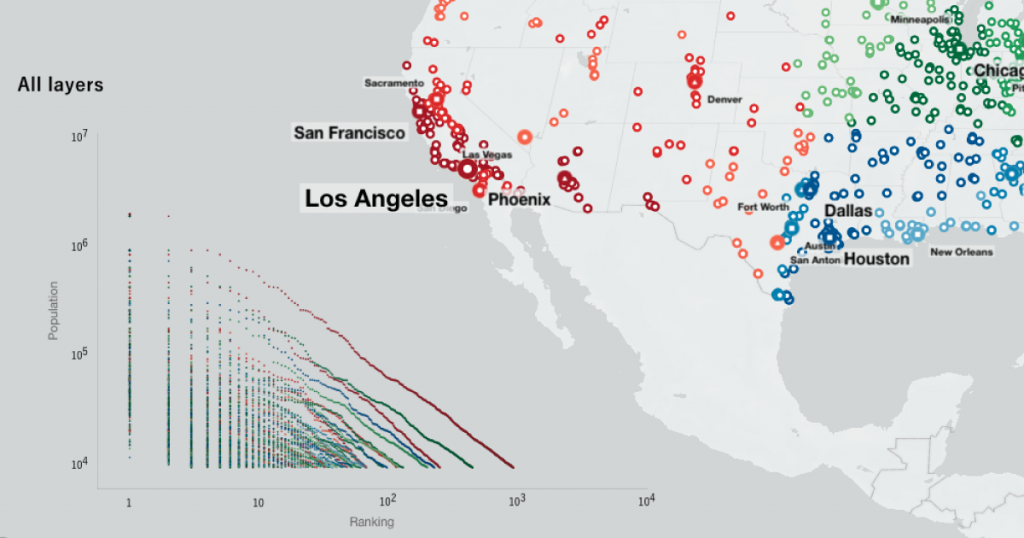

Common power laws for cities and spatial fractal structures. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 117(12) 6469-6475, 2020. DOI:10.1073/pnas.1910314117. (with T. E. Smith & W.-T. Hsu)

多くの国において都市の人口規模分布が概ねべき乗則に従うことは既知の事実です。この論文では、このような秩序形成が国レベルに限らず国内の地域レベル、さらに各地域内のより小さな地域においても再帰的に観察される事実を、日本・アメリカを含む6カ国のデータを用いて実証しています(上の画像をクリックしてみてください)。べき係数は国によって若干違いますが、共通して言えることは、各地域の都市群の配置は概ね国内の都市群の配置と相似関係にあり、中心の大都市を小都市群が取り囲むかたちになっていることです。都市の人口規模は、産業の多様性・家計所得・学歴など他の様々な社会経済指標と強く相関するため、この事実は現象として興味深いだけでなく重要な政策的示唆を持っています。どの都市が成長するか、それは椅子取りゲームであり、椅子の数が増えたり間隔が変わったりはしにくく、都市の規模・空間分布は維持される傾向にあります。そもそも国レベルで都市規模分布がべき乗則に従う事実は、国の領土も長期的には内生的な地域形成の結果であることに他ならないからかも知れません。中心都市は際限なく大きくはなれず、その規模は技術水準などで制約されます。自ずと国の規模も制約され、かつてのローマ帝国や中国の王朝など、巨大な国が長く続かなかった理由と、この研究で明らかにしたべき乗則を伴うフラクタル構造は密接に関係しているかも知れません。

On the spatial scale of industrial agglomerations. Journal of Urban Economics 89: 1-20, 2015. DOI: 10.1016/j.jue.2015.01.006. (with T. E. Smith) LINK

The number-average size rule: A new empirical relationship between industrial location and city size. Journal of Regional Science 48(1): 165-211, 2008. DOI: 10.1111/j.1467-9787.2008.00550.x (with K. Nishikimi, T.E. Smith) LINK

A divergent statistic for industrial localization. Review of Economics & Statistics 87(4): 635-651, 2005. DOI: 10.1162/003465305775098170 (with K. Nishikimi, T.E. Smith) LINK

Skills, agglomeration, and segmentation. European Economic Review 49(1): 201-225, 2005. DOI: 10.1016/S0014-2921(03)00018-7 (with A. Turrini) LINK

On the evolution of hierarchical urban systems. European Economic Review 43(2): 209-251, 1999; DOI: 10.1016/S0014-2921(98)00066-X (with M. Fujita, P. Krugman) LINK

最新の未出版論文・講演・コラムなど

日本はいま、高齢化を伴う人口減少が最も進んでいる国です。2020年時点で1億2700万人であった総人口は、いまの調子で子供が減っていくと、100年後には3,000万人から5,000万人程度まで減少すると考えられています。3,000万人とは江戸期の人口規模で、現在の東京都市圏より小さいサイズ、5,000万人とは、およそ東京と大阪都市圏を合わせたサイズです。多くの都市や地域から人が去り、地方の景色はずいぶん変わるでしょう。わたしたちが住む地域は一体どうなってゆくのでしょうか。このページでは、経済理論とデータを駆使して、将来の日本の地域の姿がどのようなものなのか予測し、この未曾有の人口減少を、どのようにしてチャンスに変えられるのか考察します。2023年12月より月1回のペースで連載します。

連載コラム:「都市」というレンズを通してみる日本の未来

2023年5月29-31日、ケベック大学モントリオール校にて開催された都市経済学学会サマースクールで用いた講義スライドです。世界各国から集まった大学院生約50名に対して、選抜講師6名が3日間に渡り、2時間ずつ講義しました。私は、経済集積理論の基礎から最新のテーマについて担当しました。

2022年8月20日、京都大学にて開催された、高校生のための体験型科学講座「ELCAS(エルキャス)」で使った講義スライドです。

講義概要:経済的に成熟した国々では、8割を超える経済活動が数パーセントの面積に集中し、都市を形成しています。都市に注目すると、地域経済は極めて明確な数理的秩序で特徴づけられます。具体的には、大都市を小都市が囲み、小都市をより小さな都市が囲み、大小都市の人口比や配置が都市群全体と部分で相似となる、フラクタル構造が保たれています。一方、インターネットの普及、ウェブ会議システムやメタバースの出現は、通信をより自由にし、人が都市に物理的に集まることを不要にしつつあります。この講座では、なぜ秩序が生まれるのか、移動や通信を阻む距離の壁が崩れゆく中で、都市や地域経済はどう変わるのか、理論とデータを使って説明します。

Origin of power laws and their spatial fractal structure for city-size distributions. arXiv:2207.05346, 2022 (with T. Akamatsu, Y. Takayama, M. Osawa).

City-size distributions follow an approximate power law in various countries despite high volatility in relative city sizes over time. Our empirical evidence for the United States indicates that the scaling law stems from a spatial fractal structure owing to the coordination of industrial locations. While the locations of individual industries change considerably over time, there is a persistent pattern in that more localized industries at a given time are found only in larger cities. The spatial organization of cities exhibits a hierarchical structure in which larger cities are spaced apart to serve as centers for surrounding smaller cities, generating a recursive pattern across different spatial scales. In our theoretical replication of the observed regularities, diversity in scale economy among industries induces diversity in their location pattern, which translates into diversity in city size via spatial coordination of industries and population. The city-size power law is a generic feature of Monte-Carlo samples of stationary states resulting from the spontaneous spatial fractal structure in the hypothetical economy. The identified regularities reveal constraints on feasible urban planning at each regional scale. The success or failure of place-based policies designed to take advantage of individual cities’ characteristics should depend on their spatial relationships with other cities, subject to the nationwide spatial fractal structure.

Collaborative knowledge exchange promotes innovation. arXiv:2210.01392, 2022 (with J. Newton and S. Sakaguchi)

Considering collaborative patent development, we provide micro-level evidence for innovation through exchanges of differentiated knowledge. Knowledge embodied in a patent is proxied by word pairs appearing in its abstract, while novelty is measured by the frequency with which these word pairs have appeared in past patents. Inventors are assumed to possess the knowledge associated with patents in which they have previously participated. We find that collaboration by inventors with more mutually differentiated knowledge sets is likely to result in patents with higher novelty.

Spatial scale of agglomeration and dispersion: Number, spacing, and the spatial extent of cities. arXiv: 1912.05113, 2024 (with T. Akamatsu, M. Osawa, Y. Takayama) LINK